发布时间:2020-07-22 09:55:39 来源: 河北省科学技术厅

作者:杜兴兰

图书名称:塞罕坝湿地科技知识普及手册

图书分类:Ⅳ. ①S759.992.223-62

图书出版社:河北科学技术出版社

图书出版时间:2018年11月

图书书号:978-7-5375-9768-5

作者简介:杜兴兰,先后参加完成的“冀北山地典型林分类型结构特征研究”课题,获河北省林业科学技术一等奖;参加完成的“塞罕坝自然保护区生物多样性调查研究”课题,获河北省林业科学技术二等奖;参加完成的“云杉阿扁叶蜂预测预报技术规程”地方标准的编制,获河北省林业科学技术三等奖等。取得了丰硕的科研成果,多年来发表相关知识的文章和论文多篇。

内容简介:河北塞罕坝国家级自然保护区管理人员,在工作实践中理论与实际相结合,善于收集资料、并进行积极的探索和研究,撰写成了《塞罕坝湿地科技知识普及手册》。本书内容涉及湿地简介、湿地相关法律、塞罕坝湿地资源、塞罕坝湿地生物资源、塞罕坝湿地的保护与管理等方面,为湿地的保护与宣传提供基础资料,已获得广大群众的了解和支持,提高广大群众保护湿地和生态环境的意识。

创新点:1.内容均为第一手材料,再现塞罕坝发展历程。本书的内容皆是河北塞罕坝国家级自然保护管理人员在工作中收集到的资料,并对此进行了积极地探索和研究,撰写出本书。让读者了解到河北塞罕坝国家级自然保护区的发展历程。

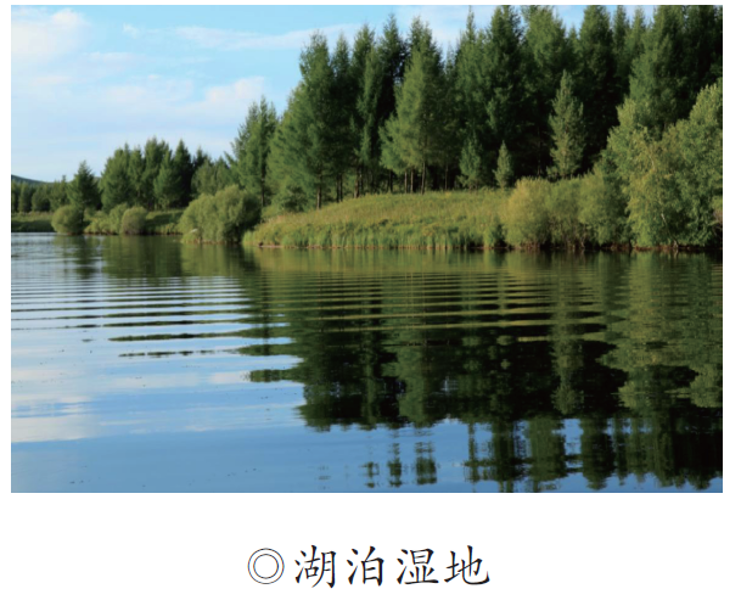

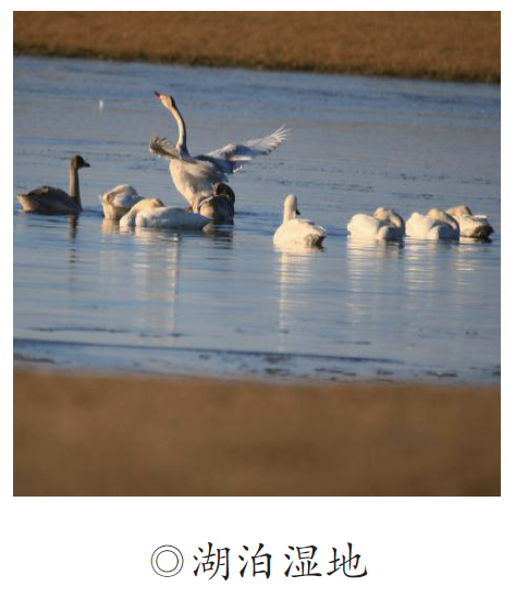

2.图文结合,真实再现塞罕坝的现状。书中全面介绍了塞罕坝湿地及塞罕坝湿地的生物资源,真实再现塞罕坝的现状,让读者了解到一个真实的塞罕坝,为湿地保护与宣传提供了真实、基础的资料。

3.科普知识与法律相结合,内容全面。书中介绍了塞罕坝湿地自然保护区的植物、动物等生物资源,有效提高读者的物种知识。书中还介绍了与湿地相关的法律法规,有效提高读者的法律意识。

图书序言:

湿地是水陆相互作用形成的独特生态系统,是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一,与森林、海洋并列为全球三大生态系统类型。湿地具有巨大的生态功能、经济功能和社会功能,在调节气候、涵养水源、保持水土、净化污染、抗涝防旱、维持生物多样性等方面具有重要的生态作用,被称为“地球之肾”。

塞罕坝湿地面积共6862 公顷,以天然湿地为主,生态系统复杂多样,野生动植物种类繁多,主要有沼泽、湖泊、河流、沼泽化草甸、水库(塘)等多种湿地类型,是滦河、辽河的重要发源地,每年可为滦河、辽河涵养水源、净化水质2.38 亿立方米,滋养着两河流域的数千万人。它横亘于内蒙古浑善达克沙地与河北北部森林、草原生态系统之间,肩负着为京津阻沙源、蓄水源的生态重任。塞罕坝湿地所在的塞罕坝林场经过几代人坚持不懈的艰苦奋斗,创造了荒原变林海的人间奇迹,实现了生态环境的根本性改变,成为了全国生态文明建设的典范,被联合国授予“地球卫士奖”。因此,保护好塞罕坝这片湿地具有极其重要的政治意义和生态意义。

《塞罕坝湿地知识普及手册》由河北省塞罕坝机械林场总场、保护区管理局组织林场和保护区技术人员,收集和整理了湿地知识、相关法律法规、塞罕坝湿地情况等方面的内容并汇编成册,对大家进一步了解湿地,促进湿地保护、修复和科学利用具有重要作用。

《塞罕坝湿地知识普及手册》编辑委员会

2018 年10 月

第一章试读:

第一章 湿地简介

第一节 什么是湿地

湿地几乎遍布世界各地,但是人类对湿地真正认识只是近半个世纪的事。尽管目前国内外对湿地的定义还不完全一致,但是《湿地公约》对湿地的定义被认为是比较权威的湿地概念,几乎所有缔约国都参考或直接引用了《湿地公约》关于湿地的概念。

1971 年签订的《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(简称《湿地公约》)给出了湿地定义,即“湿地系指不问其为天然或人工、常久或暂时之沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有静止或流动的、或为淡水、微咸水或为咸水的水体者,包括低潮时水深不超过6 米的浅海区域”。

按此定义,湿地包括湖泊、河流、沼泽(森林沼泽、藓类沼泽和草本沼泽)、滩地(河滩、湖滩和沿海滩涂)、盐湖、盐沼以及海岸带区域的珊瑚礁、海草区、红树林和河口等。

第二节 湿地功能

湿地是重要的国土资源和自然资源,如同森林、耕地、海洋一样,具有多种功能。湿地与人类的生存、繁衍、发展息息相关,是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一,它不仅为人类的生产、生活提供多种资源,而且具有巨大的环境功能和效益,在抵御洪水、调节径流、蓄洪防旱、控制污染、调节气候、控制土壤侵蚀、促淤造陆、美化环境等方面有其他系统不可替代的作用,因此,湿地被誉为“地球之肾”。在世界自然保护大纲中,湿地与森林、海洋一起并称为全球三大生态系统。

一、湿地的生态功能

1.蓄水调洪

湿地是一个巨大的蓄水库,在多雨或涨水的季节,过量的水被湿地(像海绵)储存起来,直接减少了下游的洪水压力。然后,在数天、数周甚至数月里,再慢慢地释放出来,补充给河流或下渗补充地下水,有效地缓解枯水期河流缺水或断流的问题,因此保护湿地就是保护天然储水系统。

2.补充地下水

我们平时所用的水有很多是从地下开采出来的,而湿地可以为地下蓄水层补充水源。从湿地到蓄水层的水可以成为地下水系统的一部分,如果湿地受到破坏或消失,就无法为地下蓄水层供水,地下水资源就会减少。

3.调节气候

通过蒸发,湿地可持续不断地向大气输送大量的水气,调节区域的气候,降低旱灾发生的频率和危害。

4.控制土壤侵蚀、保护海岸线

湿地及其植被,可稳固基地和削减海浪和海水的冲击力,有效防止海岸线、河口湾和江河堤岸的侵蚀。如果没有湿地,海岸和河流堤岸就会遭到海浪的破坏。

5.净化天然水体

水流经过湿地,流速减缓,有助于污染物的沉淀,特别是一些湿地植物能有效地吸收有毒、有害和矿化物质,对水体起净化作用。因此,利用人工湿地净化污水成为一种简便、节省、实用的初级污水处理技术。

6.保留营养物质

流水流经湿地时,其中所含的营养成分被湿地植被吸收,或者积累在湿地泥层之中,净化了下游水源。湿地中的营养物质养育了鱼虾、树林、野生动物和湿地农作物。

7.防止盐水入侵

沼泽、河流、小溪等湿地向外流出的淡水限制了海水的回灌,沿岸植被也有助于防止潮水流入河流。但是如果过多抽取或排干湿地,破坏植被,淡水流量就会减少,海水可大量入侵河流,减少了人们生活、工农业生产及生态系统的淡水供应。

8.固定二氧化碳

湿地由于水分过于饱和的厌氧的生态特性,积累了大量的无机碳和有机碳。由于湿地的微生物活动相对较弱, 植物残体分解释放二氧化碳的过程十分缓慢, 因此形成了富含有机质的湿地土壤和泥炭层, 起到了固定碳的作用。如果湿地遭到破坏, 湿地的固定碳功能将减弱, 同时湿地中的碳也会氧化分解, 湿地将由“碳汇”变成“碳源”, 这将加剧全球变暖的进程。

9.保护生物多样性

湿地的特殊环境, 为野生动植物提供了丰富的食物来源和营造避敌的良好条件, 是大量珍稀濒危鸟类、两栖类、爬行类、鱼类、哺乳类和高、低等植物生长和栖息的好场所。

湿地保护成为国际生物多样性保护的四大领域之一。

湿地不仅包括为人类所提供的食物、医药及其他工农业生产的原料,更重要的是支撑与维持了地球的生命支持系统,维持生命物质的生物地球化学循环与水文循环,维持生物物种与遗传多样性,净化环境,维持大气化学的平衡与稳定。

二、湿地的经济功能

1.提供水源

水是人类不可缺少的生态要素,湿地是人类发展工、农业生产用水和城市生活用水的主要来源。我国众多的沼泽、河流、湖泊和水库在输水、储水和供水方面发挥着巨大效益。湿地常常作为居民生活用水、工业生产用水和农业灌溉用水的水源。溪流、河流、池塘、湖泊中都有可以直接利用的水。其他湿地,如泥炭沼泽森林可以成为浅水水井的水源。

2.提供矿产资源

湿地中有各种矿砂和盐类资源。中国的青藏、蒙新地区的咸水湖和盐湖分布相对集中,盐的种类齐全,储量极大。盐湖不仅赋存大量的食盐、芒硝、天然碱、石膏等普通盐类,还富集着硼、锂等多种稀有元素。中国一些重要油田,大都分布在湿地区域,湿地的地下油气资源开发利用,在国民经济中的意义重大。

3.发展水电及水运

湿地能够提供多种能源,水电在中国电力供应中占有重要地位,水能蕴藏占世界第一位,达6.8 亿千瓦,有着巨大的开发潜力。我国沿海多河口港湾,蕴藏着巨大的潮汐能。

湿地有着重要的水运价值,沿海沿江地区经济的快速发展,很大程度上是受惠于此。

中国约有100000 千米内河航道,内陆水运承担了大约30%的货运量。

4.提供动植物资源

中国鱼产量和水稻产量都居世界第一位;湿地提供的莲、藕、菱、芡及浅海水域的一些鱼、虾、贝、藻类等是富有营养的副食品;有些湿地动植物还可入药;有许多动植物还是发展轻工业的重要原材料,如芦苇就是重要的造纸原料;湿地动植物资源的利用还间接带动了加工业的发展;中国的农业、渔业和牧业生产在相当程度上要依赖于湿地提供的自然资源。

三、湿地的社会功能

1.旅游与观光

湿地具有自然观光、旅游、娱乐等美学方面的功能,蕴涵着丰富秀丽的自然风光,成为人们观光旅游的好地方。中国有许多重要的旅游风景区都分布在湿地区域。滨海的沙滩、海水是重要的旅游资源;还有不少湖泊因自然景色壮观秀丽而吸引人们向往,辟为旅游和疗养圣地,滇池、太湖、洱海、杭州西湖、塞罕坝七星湖等都是著名的风景区,除可创造直接的经济效益外,还具有重要的文化价值。尤其是城市中的水体,在美化环境、调节气候、为居民提供休憩空间方面有着重要的社会效益。

2.教育和科研价值

复杂的湿地生态系统、丰富的植物群落、珍贵的濒危物种等,在自然科学教育和研究中都具有十分重要的作用,它们为教育和科学研究提供了对象、材料和试验基地。一些湿地中保留着过去和现在的生物、地理等方面演化进程的信息,在研究环境演化、古地理方面有着重要价值。有些湿地还保留了具有宝贵历史价值的文化遗址,是历史文化研究的重要场所。

图书插图、配图: