发布时间:2020-08-21 10:26:01 来源:

文献载体演变历程

一、前言

文献是记录有知识的一切载体。文献主要由记录知识的 核心内容、物质载体、记录手段、呈现形态四个要素所构成。文献类型的演变实质主要是根据文献要素的变革而进行的,即通过变换信息符号、载体材料、载体形态和制作方式,完善和提高信息的内容;通过变换文献的载体和用途等进行类型的演变,并完成各类型文献的演变运动。

纵观文献载体的发展演变大体经历了三个阶段:第一阶段是以甲骨文、青铜器、竹简、缣帛为代表的手工刻写型的非纸质文献;第二阶段是以雕版印刷、活字印刷和当代激光照排印刷为代表的印刷型为主的纸质文献;第三阶段是以机读数据库、网络数据库、电子书刊为代表的机读型的电子文献。这一发展演变大体是载体本身由笨重到轻便,信息记录的密度由小到大,信息记录和传递速度由慢到快的进程。

文献载体从古代非纸质文献过渡到纸质文献,直至现代的电子文献,可以说是历经了一个漫长的发展演变过程。这个发展演变过程是与人类社会文明发展程度、当时的社会生产力发展水平、科学技术的发展、社会文献信息量的需求等诸多因素紧密相关的。

二、古代非纸质文献阶段

文献是人类文明发展到一定阶段的产物,并随着人类文 明的进步而不断发展。在人类文明史上,文献的发端当推“结 绳记事”。文字的出现使人类找到了较之结绳更为有效的表达思想和信息的符号,从结绳、刻木的记事方式转化到用龟甲、兽骨、石头、木块等为载体的传递信息传播知识的交流方式,这是人类社会第一次文献类型演进,也是文献的形成过程。

在我国目前所知道的最早的文献是距今3500多年前的 “殷墟甲骨”,在它以后发展演进到青铜铭文、刻石、简牍、帛书等文献。这些文献的载体基本上是自然物的原始状态,都属非纸质文献类型;记录的方式完全靠手工刻划和抄写来完成;记录的内容主要是当时占卜的事宜,涉及的知识面比较窄,仅记录干支、数字、天象、食货、征伐等事项。到简策时期,文献涵盖的内容逐渐丰富,呈现形态以典、册为主。这些早期文献尽管笨重、不便存储和传递,但其在信息的存储能力和交流手段上已经历了质的飞跃与革命,开创了人类文明发展史的新纪元,并在人类社会发展过程中发挥出最基本的功能作用。

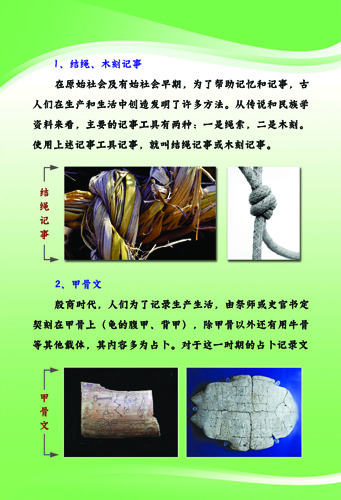

1、结绳、木刻记事

为了帮助记忆和记事,古人们在生产和生活中创造发明了许多方法。从传说和民族学资料来看,主要的记事工具有两种:一是绳索,二是木刻。使用上述记事工具记事,就叫结绳记事或木刻记事。

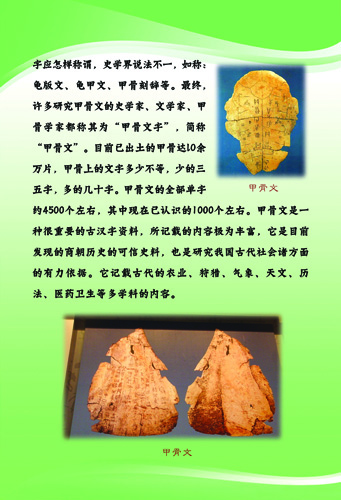

2、甲骨文

殷商时代,人们为了记录生产生活,由祭师或史官书定契刻在甲骨上。除甲骨以外还有用牛骨等其他载体,其内容多为占卜。对于这一时期的占卜记录文字应怎样称谓,史学界开始说法不一,如称:龟版文、龟甲文、甲骨刻辞等。最终,许多研究甲骨文的史学家、文学家、甲骨学家都称其为“甲骨文字”,简称“甲骨文”。它是目前发现的商朝历史的可信史料,也是研究我国古代社会诸方面的有力依据。它记载古代的农业、狩猎、气象、天文、历法、医药卫生等多学科的内容。

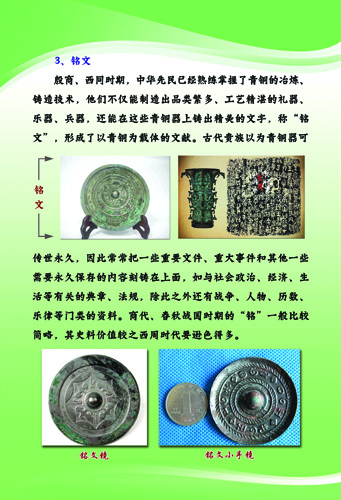

2、铭文

殷商、西同时期,中华先民已经熟练掌握了青铜的冶炼、铸造技术,他们不仅能制造出品类繁多、工艺精湛的礼器、乐器、兵器,还能在这些青铜器上铸出精美的文字,称“铭文”,形成了以青铜为载体的文献。古代贵族以为青铜器可传世永久,因此常常把一些重要文件、重大事件和其他一些需要永久保存的内容刻铸在上面,如与社会政治、经济、生活等有关的典章、法规,除此之外还有战争、方国、人物、历数、乐律等门类的资料。商代、春秋战国时期的“铭”一般比较简略,其史料价值较之西周时代要逊色得多。

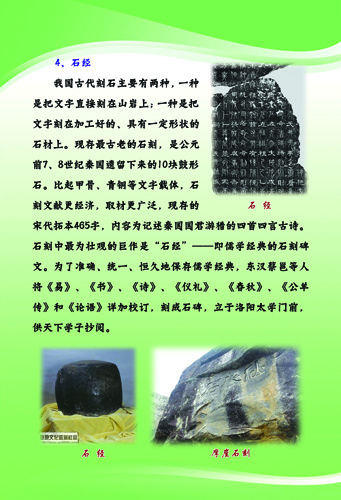

3、石经

我国古代刻石主要有两种,一种是把文字直接刻在山岩上,称摩崖石刻,一种是把文字刻在加工好的、具有一定形状的石材上。现存最古老的石刻,是公元前7、8世纪秦国遗留下来的10块鼓形石。比起甲骨、青铜等文字载体,石刻文献更经济,取材更广泛,现存的宋代拓本465字,内容为记述秦国国君游猎的四首四言古诗。石刻中最为壮观的巨作是“石经”——即儒学经典的石刻碑文。为了准确、统一、恒久地保存儒学经典,东汉蔡邕等人将《易》、《书》、《诗》、《仪礼》、《春秋》、《公羊传》和《论语》详加校订,刻成石碑,立于洛阳太学门前,供天下学子抄阅。

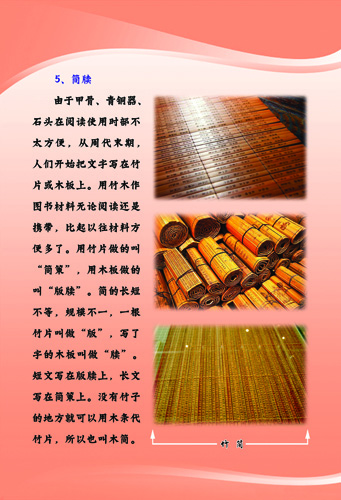

4、竹简和木犊

竹简和木犊是纸张出现以前,人们使用最为普遍的书写材料。竹简是经过刮平、烘烤除水的竹片。现存我国最古老的书籍《尚书·多士篇》中说:“唯殷先人,有典有册。”据此可知至少在商殷时期已经开始使用简册了。周代,筒册得到广泛的使用。春秋战国时期,随着文化的进步和普及,简册包括书犊的使用更加频繁,如孔子删定文经,诸子百家著书立说。秦汉时期,继续使用简牍。造纸术发明后,人们仍使用简犊,直到公元4世纪,东晋桓玄下令“以纸代简”,简牍时代才正式结束。

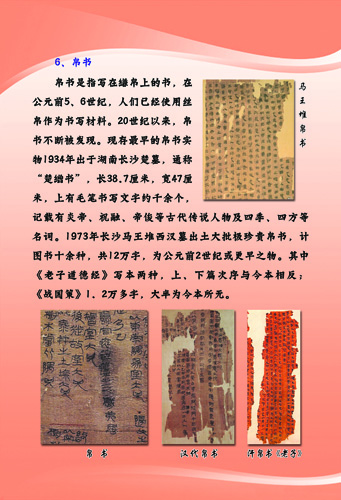

5、帛书

帛书是指写在缣帛上的书,在公元前5、6世纪,人们已经使用丝帛作为书写材料。20世纪以来,帛书不断被发现。现存最早的帛书实物1934年出于湖南长沙楚墓,通称“楚缯书”,长38.7厘米,宽47厘米,上有毛笔书写文字约千余个,记载有炎帝、祝融、帝俊等古代传说人物及四季、四方等名词。1973年长沙马王堆西汉墓出土大批极珍贵帛书,计图书十余种,共12万字,为公元前2世纪或更早之物。其中《老子道德经》写本两种,上、下篇次序与今本相反;《战国策》1.2万多字,大半为今本所无。

三、纸质文献阶段

公元105年,蔡伦发明了纸。随着造纸技术的不断改进和提高。自晋代以后,纸已成为我国和世界各国最主要的书写材料。从此以纸质载体为代表的第二次文献转型与类型演进一直延续至今。它是人类信息存储和传播技术的又一次质的飞跃。

纸质载体有蒲草之便而不易破裂,有竹木之廉而不笨重,有缣帛之柔而不昂贵,有金石之牢而能传播广远,既适于书写和大量生产,又便于传播和交流,遂成为公认的最佳文字记录载体,在与简、帛共存了一个漫长的时期后,最终取代了简策、缣帛,成为唯一通行的书写材料;以纸张为载体的文献,记录方式由手工抄写发展到活字印刷再发展到目前的电子排版印刷;记录的内容涵盖着社会的政治、经济、科技、哲学、文学、史学、法学、民族、宗教、外事等各个方面;呈现形态更是多种多样、绚丽多彩。

纸的发明与推广使用,使文献的生产与传播跨入了一个新的历史时期。印刷术的发明与应用,不仅大大缩短了文献制作周期,增加了文献的复本量和总数量,而且开创了文献生产由手工作业转入机械化、工业化的新纪元,使印刷成本大幅度下降,为文献的大规模传播创造了条件。纸质文献因其方便携带,易于复制、方便阅读、价格低廉而在全社会得到空前的广泛传播。纸质文献按记录知识的方式又可分为纸写本文献、印本文献、盲文出版物等。其中印本文献种类繁多,有雕版印刷文献、活字印刷文献、机械化铅印文献、激光照排印刷文献等。

1、纸写本文献

书写在纸张等载体上的文献,简称写本,又称抄本(书写在简牍缣帛上的文献称简牍文献缣帛文献)。在印刷术发明以前,文献的制作除了铸刻、雕刻在金石上以外,主要是依靠手工抄写。中国东汉蔡伦改进了造纸术以后,纸作为书写材料逐步得到了广泛的传播和应用。

在纸写本文献盛行时期,抄书成为风尚,如隋炀帝曾在洛阳令人抄书8.9 万卷。隋代西京长安嘉则殿藏书37万卷,唐李泌私人藏书3万卷,这些藏书几乎都是写本文献。初期的纸写本文献用黄檗汁染过的黄纸为书写材料,卷面用墨画栏,多张纸粘连成一卷,一端用竹木作轴,轴两端用琉璃、象牙、紫檀等镶嵌,称为“卷轴装”。 9世纪中叶,卷轴逐渐向册叶形式过渡,出现了“旋风装”(有人称龙麟装)、“经折装”。

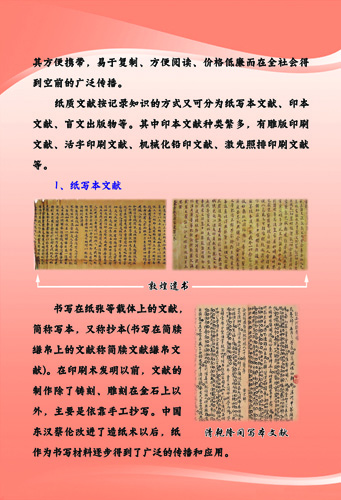

2、雕版印刷术

我国在公元7~8世纪即武则天到唐玄宗这段时间发明了雕版印刷术,这标志着我国书籍进入了印本时代,印刷术成为了书籍生产的重要方法,它加速了文化的传播,促进了文明的发展。正如纸的发明一样,它是我国对世界文化的又一个重大的贡献,影响着时代的进步和世界的发展。

3、活字印刷术

北宋仁宗时,平民毕升发明了活字印刷术,大大加快了书籍的印刷速度。在元顺帝时又发明了套版印刷术,到了明代崇祯年间进而发明了彩色短版印刷术,使印刷向现代书籍印刷迈出了坚实而非凡的一步。

4、机械化铅印术

清代中后期,机械化了的铅字印刷术从西方传入我国。由于机械化铅字印刷比手工活字印刷具有效率高、效果好等许多优点,很快受到了我国人民的欢迎,得到了广泛的应用,逐渐成了书籍生产的主要方法。从此,传统的手工业活字印刷术也就随着封建社会的逐步崩溃而被新式机械化铅印术所代替。

5、激光照排印刷术

所谓激光照排,实际上是电子排版系统的大众化简称。激光照排是将文字通过计算机分解为点阵,然后控制激光在感光底片上扫描,用曝光点的点阵组成文字和图像。现在中国已广泛应用的汉字排版技术就采用了激光照排,它比古老的铅字排版工效至少提高5倍。

四、电子文献阶段

纸质载体从发明到现在。已沿用1900年。为人类社会的发展,知识信息的传播发挥了不可估量的作用。但是随着科学技术的迅猛发展,特别是人类步入信息大爆炸时代的今天,纸质文献的自身弱点和弊病日益突出,文献有限存储空间与文献信息无限增长的矛盾日益尖锐。人类急需寻找一种新型文献载体,因而电子文献应运而生。

电子文献,又称电子出版物。我国新闻出版署1996 年颁发了《电子出版物管理暂行规定》,规定中指出: 电子出版物系指以数字代码方式将图、文、声、像等信息存储在磁光电介质上, 通过计算机或具有类似功能的设备阅读使用, 用以表达思想、普及知识和积累文化, 并可复制发行的大众传播媒体。

电子文献是信息社会文献载体进化的必然产物,是一种新型的知识和信息载体,自二十世纪中期以来,人们以磁、光、电为介质,以数码方式将文字、声像、动画等多种形式的信息存储磁、光、电等介质上,通过计算机设备阅读使用。

电子文献与纸质文献相比具有信息存储量大、使用方便、检索功能强大、图文声像并茂、出版周期短、信息通过计算网络高速传播使信息有获取快、更新快等特征。

1、缩微载体

缩微载体是利用感光材料为载体,通过摄影的方法将文献记录在胶卷或胶片上,体积缩小倍数可达1/22500。一张全信息胶片可存储20万页文献。缩微载体的优点是体积小、存储密度高、传递方便,可节约大量空间,而成本只有纸质载体的1/10。与传统的载体相比,可以节约98%的空间。但是,缩微载体必须借助缩微阅读器才能阅读,不如纸质载体方便,而且保存条件要求高。

2、音像载体

音像载体是以感光材料为载体,包括唱片、录音带、幻灯片、电影片、电视片、录像盘、VCD、DVD等。音像载体的特点是存储密度高、直观、真切。让用户听其声、观其形,有一种身临其境的感受。

3、磁性载体

磁性载体,包括磁带、磁卡、磁盘等,是一种大容量文献存储载体。磁性载体的发明,揭开文献存储的新纪元,同前面各种载体相比,存储信息的原理发生质的变化,这种变化使得文献的存储从根本上摆脱仅仅依靠文字符号和机械印刷复制的羁绊,开辟文献存储的新纪元。

4、电子载体

20世纪80年代电子文献的出现,使文献载体结构产生重大的变化,使传统文献由纸质向光、电过渡。电子文献是用电子数据的形式,把文字、图像、声音、动画等多种形式的信息存放在光、磁等非纸介质中,并通过电脑或网络方式表现出来。电子文献主要包括:电子期刊、电子杂志、电子图书、软磁盘(FD)、只读光盘(CD-ROM)、交互式光盘。光盘是最理想的文献载体。光盘是继缩微技术和磁性存储介质之后发展起来的一种崭新的信息存储系统,光盘存储提供高存储密度和大容量的记录功能。

六、结束语

当人类即将进入21世纪的时候,电子报纸、电子杂志、电子图书等电子阅读物成为今后文献发展的主角。以计算机存储技术、计算机和网络通讯为依托而产生的电子文献,倍受世人欢迎,代表着今后文字载体的发展方向。不过传统的印刷书籍由于其自身的特点和人类的需要,不可能退出历史舞台,在今后相当长的一段时间内仍将是文字载体的主角。即使是电子技术十分成熟、科技十分发达的时候,传统印刷书籍仍将起辅助补充作用。

我国文献载体经历了一个从无到有的漫长发展过程,经过艰难曲折地发展,从最原始的竹木发展到图书、报纸、杂志、电子文献、音像资料和网络文献等门类齐全多种成分并存的现代书籍,已跻身于世界先进文化行列之中。随着高科技的发展,我国文献载体必将有所新的突破,为世界文明贡献力量。